緩和・支持・心のケア合同学術大会2020 共催セミナー

座 長/基調講演

荒尾 晴惠 先生

大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻

演 者/講 演

石戸 佳美 先生

兵庫県立がんセンター

基調講演

患者の症状体験を理解するということ

主観的体験としての症状

症状は診察や検査によって確かめられる客観的なもののみならず、患者自身が感じる主観的なものです。主観的な症状は客観的な症状と異なった特徴を持っています。その特徴とは、個人的な体験・考え方・文化・習慣に影響されること、主観的な体験であること、他者には存在を確認することができない本人のみの体験であること、個人の解釈によって体験が異なることです1)。

とりわけ主観的な体験としての側面を持つことは、症状が必ずしも医学的な問題とつながらない場合があることを意味し、客観性に基づく医学とは異なる側面を持っています。この点は、症状を患者の目線で捉えるためには非常に重要な考え方になります。

症状は状況によって左右され、患者にとって何らかの意味を帯びて体験されます2)。同じ痛みの症状でも、昼間は痛みを訴えない患者が夜になると痛みを強く訴える、また家族といるときは痛みが無いが、1人になると痛みを訴える、ということはしばしばみられます。すなわち患者にはその置かれた状況によって、症状の体験が異なります。

腹水除去の処置に対して「腹水を除去すると身体は楽になるが、栄養を取られてしまう気がしてがんに負けてしまうのではないか」といった患者もおられました。腹水は体に苦痛を与えるだけではなく、その患者にとっては、栄養という意味もありました。

症状とは

- 個人的(Private)な体験

- 個人の今までの体験や考え方、文化、習慣等が強く影響を及ぼす

- 主観的な体験である

- 他者には存在を確認することができない、本人のみの体験

- 個人の解釈によって症状に伴う体験が異なる

1)Verna A. Rhodes, Phyllis M. Watson. Symptom distress – The concept: Past and present, Seminars in Oncology Nursing 3(4);242-247 1987.

症状の体験とは -末期がん患者に対する腸閉塞症状の聞き取り調査

臨床研究の多くは、症状の発生率や生存率等の数量データをアウトカムとして評価する量的研究として行われますが、症状の特徴を明らかにするためには、質的研究が必要になります。

進行がん患者10例に、悪性の腸障害のある患者さんがどのような体験をしているのかを聞き取りにより明らかにする現象学的な研究が行われました3)。その結果、下に示す7つの症状体験が導かれました。

症状の体験とは

末期の悪性腸障害の本質と進行がん患者に対する影響

- 摂取不能

- 社会的分離

- 精神的能力の低下

- 活動における変化

- 待つこと

- 目標の欠如

- 個人的省察

3)Gwillam B,Bailey C , The nature of terminal malignant bowel obstruction and its impact on patients with advanced cancer, International Journal of palliative Nursing, 7(10); 474-481 2001.

「摂取不能」は10例の患者全員が体験し、最も苦痛であるとした症状体験でした。

また、食べられないということは、食事という生命活動の喪失よりも、社会的・感情的な喪失の体験であることが示唆されました。すなわち、食事がとれないことは、食事を通した家族や友人との社会的接触や、社会的関連性を奪うといった影響をもたらすものでした。

「社会的分離」は、「摂取不能」とも関連する症状体験として見出されました。「今の私は飲みに行くために友達と会うことができません。時々見捨てられたのだと感じます」といった回答が示唆するように、この症状体験は、社会からの孤立感や、見捨てられているという感覚をもたらすものでした。

「摂取不能」や「社会的分離」に伴って、「精神的能力の低下」という症状体験が見出されました。具体的には、論理的に物事を考えて組み立てることができなくなる、周囲との関係を持つことが少なくなる、人間関係に対する感情的なスイッチを切って引きこもる等が影響として現れていました。

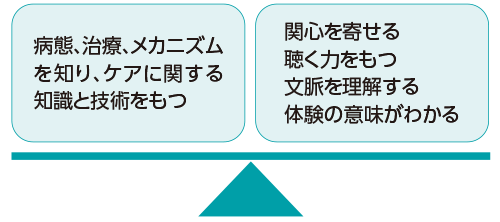

症状体験を理解するには

症状を主観として捉える症状マネジメントの実践には、ケア提供者自身がいかに在るかが重要!

症状を主観的体験として捉え、患者の症状体験を理解して症状マネジメントを実践するには何が必要なのでしょうか。もちろん症状のメカニズムや病態、その治療法やケアに関する技術と知識を持つことが重要です。それらに加えて患者に関心を寄せ、聴く力を持ち、患者の言葉や体験の意味が理解できる医療者としての知識、技術、態度が不可欠だと考えます。

1)Verna A. Rhodes, Phyllis M. Watson. Symptom distressーThe concept: Past and present, Seminars in Oncology Nursing 3(4); 242-247 1987.

2)パトリシア・ベナー/ジュディス・ルーベル著(難波卓志訳), 現象学的人間論と看護 第6章 症状への対処,医学書院,P213~24, 2000.

3)Gwillam B,Bailey C , The nature of terminal malignant bowel obstruction and its impact on patients with advanced cancer, International Journal of palliative Nursing, 7(10); 474-481 2001.

講演

腹部膨満感を訴える患者の看護とCARTのケアによる患者の変化

難治性腹水に伴う症状とCART導入の取り組み

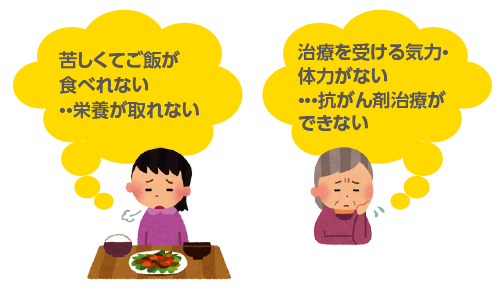

腹水とは、疾患の影響で通常より多くの体液が腹腔内に貯留している状態です。卵巣がん患者は腹部膨満感を主訴として来院し、腹水を併発した状態で治療が開始される場合があります。腹水は、腹部膨満感以外にも腹痛、横隔膜の上昇による呼吸困難、尿量減少、食欲不振、便秘等の腹部症状や全身倦怠感、浮腫等のさまざまな症状を引き起こします。

腹水貯留により日常生活での動作や家族内での役割遂行への支障、および病状が進行しているのではないかといった不安や、治療効果への懸念が強くなり、身体的苦痛だけでなく精神的な苦痛をもたらす可能性があります。

さまざまな腹水症状が出現したがん患者に対して、CART施行時の腹水の看護は重要となります。

腹水の症状は?

- 強い腹部膨満感

- 倦怠感

- 呼吸困難

- 尿量減少

- 食欲不振、便秘 等

当院婦人科では2014年からCARTを導入しており、2016年の診療報酬改定で胸水・腹水濾過濃縮再静注法の手術料が上がった影響もあり、実施件数が増加しています。

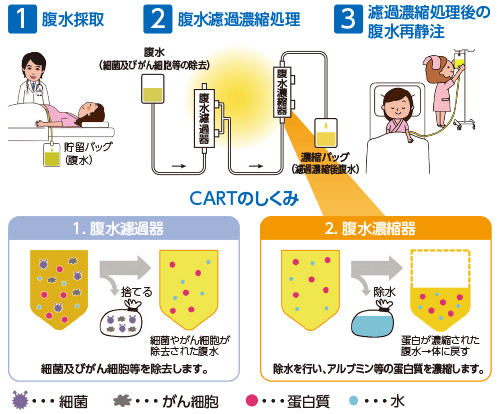

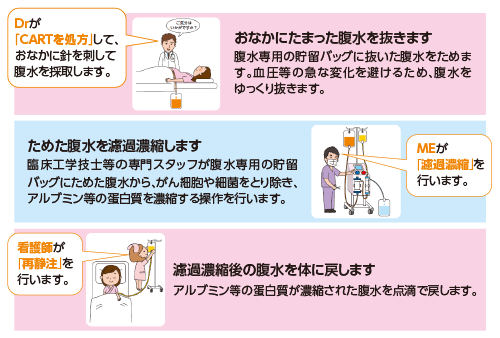

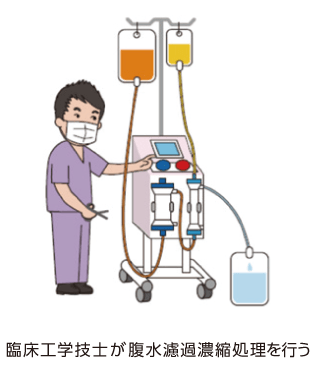

腹水濾過濃縮再静注法(CART)は、腹水に対する一般的な療法や薬物療法で効果を認めない難治性腹水に対して行う治療法です。腹水採取後、腹水濾過器で腹水中の細菌やがん細胞等を除去し、腹水濃縮器で除水を行いアルブミン等の蛋白質を濃縮した腹水を患者に再静注する治療法です。腹水を採取してから体内に戻すまで半日ほどかかりますが、濾過濃縮後腹水再静注によって体内の蛋白成分の喪失を抑えられます。

CARTは医師による処置、看護師による処置の介助や患者への声掛け、臨床工学技士による腹水の濾過濃縮、というように業務を分担して行うため、多職種連携によるチーム医療が求められます。看護師が手順書にそってケアを正しく行うことで、より良いCARTのチーム医療へ貢献できると思われます。

当院婦人科では難治性腹水を伴う卵巣がん患者へのCARTの有効性と安全性を調査し、腹水を有する患者のQOL向上を目指した取り組みを進めています。

CART一連の流れ(チーム医療が求められます)

CARTを行う際に必要となる看護の知識を得るため、医師が講師となり、スタッフへCARTおよびCART実施時に看護師が行う介助方法、同一体位保持による患者の苦痛への対応、穿刺針の誤抜去を回避するための方法等の勉強会を実施しました。また、対応方法や看護の在り方を医師・看護師間で検討し、介助方法の統一や見直しを行いました。

勉強会実施後のスタッフからは、自信を持ってできるようになった、苦手意識がなくなったといった声が聞かれました。

CART勉強会の開催

- 医師が講師となりCARTについて勉強会実施

CART実施時の介助方法だけでなく、

- 長時間のベッド上臥床安静に伴う患者の苦痛への対応

- 腹水穿刺時の穿刺針の誤抜去を回避するための方法 等

医師ー看護師で検討を繰り返し介助方法の統一・見直しを行った

勉強会開催の結果

CART施行後の患者の身体的・精神的変化を知るための取り組み

CART施行後の患者の変化を知ることを目的に、卵巣がん患者を対象に症状について、STAS-Jを用いた調査を行いました。その結果、患者の多くに、治療に対する不安の他に、悪心等の消化器症状、腹水の再発に伴う腹部膨満感や強い腹痛等があることが分かりました。

CART施行後の患者の変化を知る

卵巣がん患者のCART施行後の身体症状の変化についてSTAS-Jより調査を実施

卵巣がん患者の多くは治療に対する不安の他に消化器症状があり、病期が進行すると、更に腹水に伴う腹部膨満感、腹痛があり、苦痛が強いことが分かった。

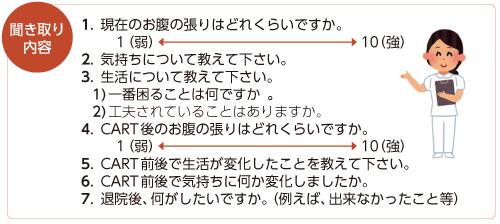

さらにCART施行後の変化を知るために、卵巣がん患者26名を対象に、CART施行前後の患者の身体的・精神的症状の調査を行いました。身体的項目として、治療前後の体重、腹囲、血液データの血清総蛋白(TP)および血清アルブミン(Alb)値を評価し、精神的項目として自覚症状および精神的苦痛について聞き取り調査を行いました。

卵巣がんCART施行患者を対象とし、CART前日・翌日に腹囲(臍上)と体重測定、下記1~7の聞き取りを行う

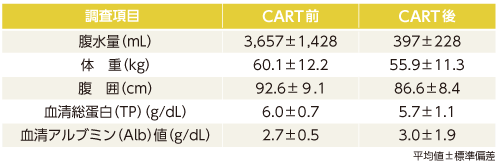

卵巣がん患者26名の平均年齢は59歳でした。CART前後で調査項目を比較すると腹水排液量は3,657mL、濾過濃縮後腹水量は397mLでした。体重は約4kg減少、腹囲は約6cm減少しました。採血データは、CART前TP6.0g/dLがCART後5.7g/dLに、Alb値はCART前2.7g/dLが3.0g/dLに変化しました。

卵巣がんCART施行患者(26名、35回)平均年齢 59歳(26歳〜85歳)

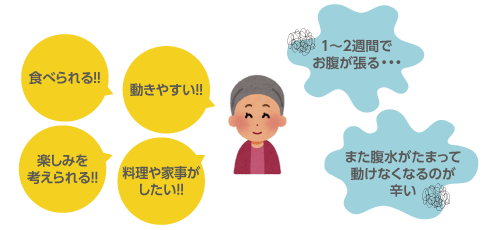

精神的項目についての聞き取り結果では、CART後は「食べることができる」、「体を動かしやすい」、「楽しみを考えられる」といったポジティブな回答が得られました。しかしながら、一方では「1~2週間でお腹が張る」、「また腹水がたまって動けなくなるのがつらい」という回答もあり、患者によっては再度の腹水貯留による苦痛や、体が再度動かなくなることへの不安を考えながら治療を継続していることが分かりました。

聞き取り調査結果

CART施行時の看護における手技やケアの問題に対する取り組み

CARTの手順

CART前日

- 指示簿と穿刺時間の確認

- 注射指示の確認(濾過濃縮用生理食塩液(生食)1L×3本、点滴ルート確保用生食500mL)

- 腹水貯留バッグの確認

- 体重・腹囲測定(臍上・最大径)

- QOL調査

CART当日

- CART前採血指示の確認

- 主治医が生食500mLで点滴ルート確保(50mL/時で滴下)

- 腹水穿刺介助

- CART必要物品準備

- バイタルサイン測定(血圧測定は開始時、穿刺後5分、以降1時間毎、排液終了時まで)

- 記録(注意事項)腹水は原則として2,000mL/ 時のペースで排液

1腹水採取

2腹水濾過濃縮処理

3濾過濃縮処理後の腹水再静注

濾過濃縮後腹水再静注時

- バイタルサイン測定(指示簿参照)

- 開始時・開始5分後、15分後・以降1時間毎に終了時、終了後2時間まで(血圧、脈拍、体温を測定)

- 観察項目:悪寒・気分不良・アレルギーの有無

- 看護記録

CARTにおける自部署での看護上の問題点

- 当院でのCART施行に際して看護上の問題点の一つは、CARTの手順が決まっておらず介助の手技が統一されていないことで、処置や介助にしばしば戸惑い、時間を要することでした。また、CART導入当初は実施頻度が少ないため、CARTの注意点や副作用等知識不足による不安がありました。そのため、処置中の患者の苦痛を最小限にし、かつ短時間で実施できるようにするためCART手順書を作成しました。

CART実施前日

- 時間や指示の確認、体重測定、採血等を行います。

CART当日

腹水採取

- 患者にCARTの処置にかかる時間や流れについて説明を行い、必要物品の準備をします。

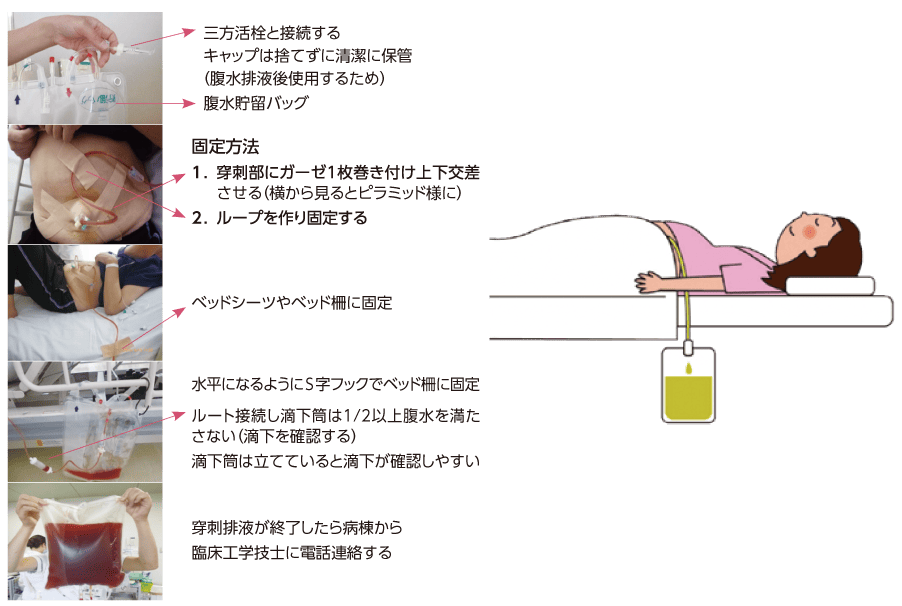

- 医師が生理食塩液で点滴ルートの確保を行い、滴下を開始した後に腹部エコーで穿刺実施部位を確認する際、穿刺介助を行います。

- 同時にCART用回路、腹水貯留バッグをベッド柵に固定し、排液量の確認を行います。

- 穿刺後は自然抜去しないようにガーゼを1枚巻きつけ、穿刺部の上下で交差させて固定しており、固定方法も手順書に具体的に記載しています。

- 排液終了時までバイタルサイン測定を行います。排液が終了次第、臨床工学技士へ濾過濃縮の依頼を行います。

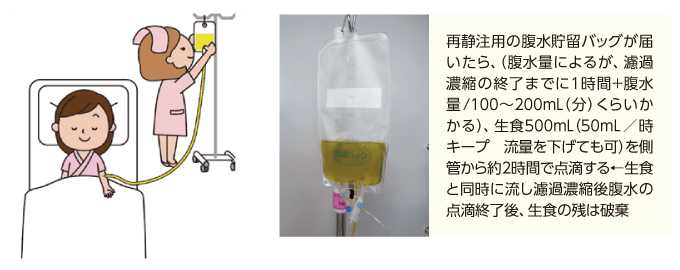

濾過濃縮処理後の腹水再静注

- 点滴ルートの側管より再静注用の腹水貯留バッグを接続し、腹水量にもよりますが約2時間かけて投与します。

- 再静注時には、発熱や血圧低下等のアレルギー症状の有無や副作用について確認を行い、開始時、開始5分、15分、1時間、終了時、終了後2時間の各時点でバイタルサインを測定します。

CART手順書作成結果

- CART手順書の作成後にCARTを実施している看護師に聞き取りを行ったところ、手順を確認しながら予測した行動ができるようになった、処置にかかる時間が短縮でき、CART施行中に同一体位を保持しなければならない患者の苦痛緩和につながった等の回答が得られました。

考 察

- CART施行後患者の変化を知る

身体的・精神的苦痛を明確にし、患者の気持ちに共感、寄り添い

- CART手順書の作成

スタッフの知識向上・統一した処置介助

自信を持って安全に介助/処置時間の短縮

処置中の患者の同一体位が最小限となり身体的負担の軽減

Take home message

- 身体的苦痛の軽減はQOLを改善し、患者の精神的な安定と共に社会的役割の遂行に繋がる

- CARTを受ける患者の思いに傾聴し、チーム全体で同じ目的を持ち取り組んだことは、患者のQOL向上や看護のやりがい感に繋がった

- 今後の課題は、CARTの副作用(発熱、腹痛、血圧低下、ショック等)への対応である

まとめ

CARTは、

- 体内の蛋白質損失を最小限に抑えアルブミンを維持することができ、腹水再貯留の間隔延長が期待できる

- 自己蛋白の投与であり血液製剤のような副作用が少なく症状緩和として有効である

- 腹部膨満感を軽減し、食欲増進やADLの拡大につながる

患者の苦痛緩和をさらに早期に行えるようなチームとしての看護介入が必要です。今後は安楽な時期にその人らしい生活や社会的役割の遂行によってQOL向上ができるように、患者個々のCART施行サイクルにあった生活指導や、家族の協力を得られるような介入を行うと同時に、さらなる手順書の修正、内容の検討が必要であると考えています。