第58回日本癌治療学会学術集会 学術セミナー54

悪性腫瘍による腹水治療の最前線

腹水濾過濃縮再静注法(CART)のUP TO DATE

座 長

吉治 仁志 先生

奈良県立医科大学 消化器内科学講座

演 者

岩佐 元雄 先生

三重大学大学院 消化器内科学

三重大学医学部附属病院自験例より:CARTが有効だった症例

肝細胞がんは癌性腹膜炎を起こしにくいがん種であるため、肝がんに合併する腹水は肝硬変による腹水が主になります。肝硬変の難治性腹水合併例は生存率が非常に低いことが報告されており1)、この対応は急務となっています。本日は当院におけるCART施行例を紹介します。

症例1

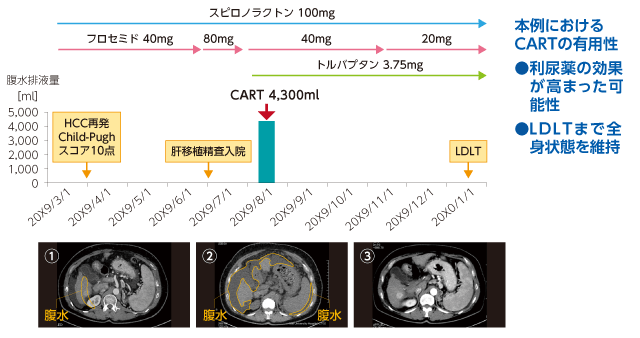

非代償性肝硬変患者(肝細胞がん合併)に対してCARTを併用し生体肝移植に繋げた症例

(61歳 女性)

本症例は非アルコール性脂肪肝炎(NASH)肝硬変で近医に通院されていました。その後肝細胞がんを合併し、肝動脈化学塞栓術(TACE)が施行されました。何回かTACEを施行しましたが、Child-Pughスコア 10点(Child-Pugh分類:グレードC)、肝予備能不良でこれ以上の治療は難しい状態になりました。年齢が若いこともあり生体肝移植が考慮され、当院に紹介されました。術前の検査で「移植適応あり」になりました。手術待機中に腹水の貯留を来しましたが、CARTを行うことによって全身状態が良好な状態を保って移植ができました。

利尿薬投与・増量の経過中、腹水コントロールができなくなったためトルバプタンを併用しながらCARTを施行しました。CART1回施行後腹水再貯留は認められず、フロセミドが減量でき、患者の全身状態も良くなり移植までブリッジングできました。

CARTは一気に腹水を除去することができるため、下大静脈圧排、腎臓自体への圧迫を取り腎機能が良くなります。これにより利尿薬の効果が高まった可能性があり、結果、生体肝移植(LDLT)までブリッジングできました。

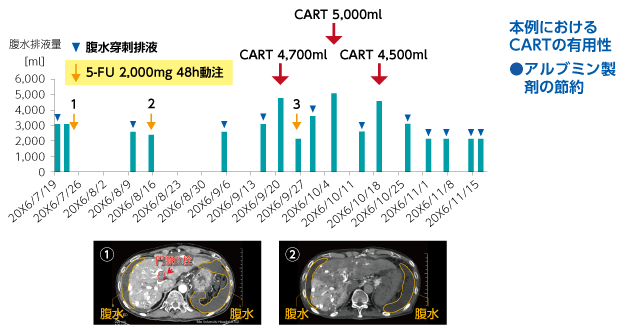

症例2

多発肝細胞がん治療中に門脈血栓と腹水を合併、CARTを併用し、動注化学療法を継続した症例

(70歳 男性)

本症例はC型慢性肝炎と診断され、その後肝細胞がんを合併し、TACE、ラジオ波焼灼療法(RFA)などが施行されていました。腫瘍数多数のため分子標的薬ソラフェニブの内服が開始されました。次第に肝機能が低下し、動注用のシスプラチン投与が行われました。20X6年腹水貯留を来し、腹水穿刺とCARTを併用し5-FU持続動注療法を行いました。

5-FUの48時間動注療法を施行していましたが、腹水貯留により穿刺排液を余儀なくされていました。アルブミンは実臨床では使用制限があるため投与量を制限し、排液量は2,000mLにとどめQOLを保っていました。その後腹水貯留量が急激に増してきたため、CARTを導入し、穿刺排液量を約5,000mLに増やすことができました。

CARTは穿刺排液単独よりも、多くの腹水を排液することでQOLを改善し、さらにアルブミン製剤の節約ができました。

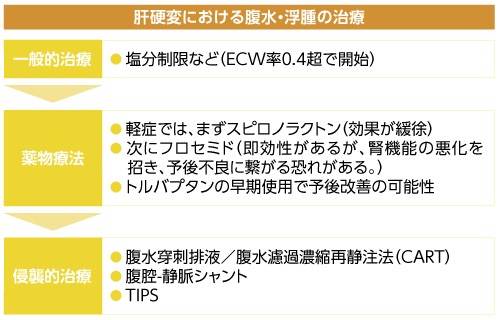

肝硬変における腹水治療の一般的なフローチャート

少量腹水では塩分制限を行います。細胞外水分(ECW)率は、体組成計を用いた浮腫率で、当院では0.4を基準にして塩分制限を開始しています。中等量から大量の単純性腹水(感染や肝腎症候群を伴っていない腹水)ではスピロノラクトン、フロセミドを投与し、抵抗・不耐例ではトルバプタンを入院の上開始します。フロセミドが腎血流量の低下を招くことはよく知られており、肝硬変で腎障害が発症すると非常に予後が悪くなります。血清クレアチニン1mg/dLを超えた肝硬変患者の予後は顕著に不良です。またフロセミド投与量40mg/日以上はさらに予後不良で2)、トルバプタン併用でフロセミド投与量は20mg/日にとどめる考えが一般的になっています。トルバプタンは長期投与が生存率に差が出る3)、また有効な場合は生存率も高い4)と報告されています。利尿薬抵抗性、不耐性の難治性腹水になると腹水穿刺排液、腹水濾過濃縮再静注法(CART)、腹腔-静脈シャント、TIPSという治療を行います。

肝硬変診療ガイドライン2020改訂第3版におけるCARTの位置付け

肝硬変診療ガイドライン2020改訂第3版では、CARTについて「腹水穿刺排液アルブミン静注と同程度に有用な可能性があり、治療することを提案する。」という記載になっています。

CARTに使用する医療機器は現在までに改良が加えられており、腹腔-静脈シャントに比べて安全性に優れています。

CART施行によって肝機能、腎機能、凝固動態、血小板数に有意な影響を及ぼさず、患者QOLを改善することに加え、アルブミンの需要を節減できる大きな利点があります。

CARTの腹水穿刺間隔についてはトルバプタン非投与で10.8日、トルバプタン併用で22.5日という報告5)があります。

まとめ

- 腹水の薬物療法では、スピロノラクトンを基本に、フロセミドは少量にとどめ、早期のトルバプタン導入を考慮します。

- 当院ではCART施行によって利尿薬の効果が高まり生体肝移植までブリッジングできた症例とより多くの腹水を排液することでQOLを改善し、アルブミン製剤の節約を可能とした症例を経験しました。

- 難治性腹水にはCARTが有効で、従来の腹水大量排液+アルブミン輸注と同等の効果が期待されます。

Q&A

Q:がん性腹膜炎による悪性腹水と肝硬変による難治性腹水治療で腹水穿刺排液からCARTに移行する条件、タイミング等があれば教えてください。

A:がん性腹膜炎による悪性腹水と肝硬変による難治性腹水では状況がかなり違います。肝硬変による難治性腹水の場合、利尿薬から治療を開始し、利尿薬の有効性が得られない場合はCARTを行います。利尿薬抵抗性の場合、大量腹水によって下大静脈圧排、腎自体が圧迫され腎の皮質血流が低くなり、利尿薬の有効性が得られなくなります。CARTは一気に腹水排液を行うことが可能で腎臓の圧迫が取れて利尿薬の有効性が得られ、以降腹腔穿刺の必要がなくなることがあります。

Q:腹水排液量の上限を教えてください。

A:漏出性の肝硬変による腹水の場合は5Lを目途に排液し、CARTで濾過濃縮して患者に戻しています。

総括

岩佐先生から、肝細胞がん合併肝硬変例と多発肝細胞がん例に合併する難治性腹水治療に関する症例紹介と最新の肝硬変診療ガイドライン2020改訂第3版情報を交えてCARTの意義についてお話しいただきました。肝硬変では、血清アルブミン値を保てば生命予後の改善に繋がることが報告されており、CARTによってアルブミンを患者に戻すことで生命予後を改善できる可能性があります。穿刺間隔の延長は患者のQOLを改善します。

近年、肝硬変の成因はnon B non Cによるものが増加し、肝がんにならない肝硬変が増えています。肝がんの予後改善を含め、肝硬変の合併症対策がさらに重要になります。今後臨床で研究を深めて、CARTに関するデータを日本からどんどん発信できればと思います。

参考文献

1)Planas R et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 1385-1394.

2)Iwasa M et al. Jpn J Clin Pharmacol Ther 2016; 47: 21-24.

3)Hiramine Y et al. Hepatol Res 2019; 49: 765-777.

4)Atsukawa M et al. JGH 2020; 35: 1229-1237.

5)Iwasa M et al. Intern Med 2019; 58: 3069-3075.