CARTの流れ

適用患者について

CART治療開始から終了までの一連の流れは?

腹水/胸水共通

1.体位調整

2.静脈確保

3.エコーにて穿刺部位確認

4.消毒

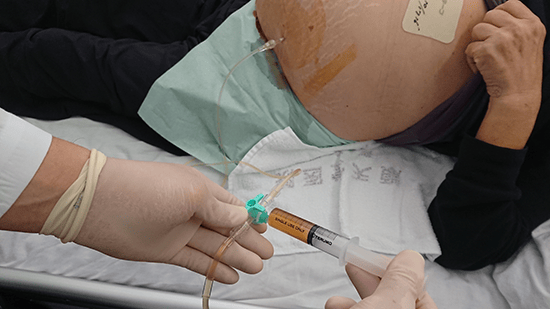

5.局所麻酔・穿刺

6.穿刺針の固定

7.CART専用貯留バッグに貯留

8.濾過・濃縮

9.再静注

10.バイタルサインの確認

CARTを行う前の準備は?

腹水/胸水共通

説明と同意:

CARTを行う前に患者さん・ご家族の方にCARTの方法、副作用等について説明し、同意を取得します。

穿刺準備物品:

エコー、滅菌ゼリー・滅菌プローブカバー(エコーガイド下穿刺の場合)、滅菌手袋、消毒液、穴あき滅菌ドレープ、局所麻酔薬、三方活栓、エクステンションチューブ、穿刺針(16~18G留置針、16~18Gのカニューレ型静脈内留置針など)、CART専用の腹水貯留バッグ(腹水濾過濃縮工程準備物品は腹水ろ過器 AHF-MO、腹水濃縮器 AHF-UF添付文書をご参照ください。)

腹水/胸水穿刺の手順やコツは?

3-1. 腹水/胸水穿刺時の体位は?

腹水穿刺:

仰臥位を原則としますが、貯留液が少ない場合は、骨盤低位の半坐位または側臥位にして液を移動させてから穿刺します。

胸水穿刺:

事前に、胸部X線写真で胸腔内の貯留液や気体の局在、胸膜の癒着状況などを把握しておきます。必要に応じて超音波検査や胸部CTも追加します。坐位を原則としますが、臥位でも可能です。

3-2. 静脈確保はどうするの?

腹水/胸水共通

穿刺により循環血漿量が減ることがあるので、細胞外液にて静脈確保します(可能であれば20G)。

3-3. 穿刺部位確認時に注意することは?

腹水穿刺:

エコーで腹水が貯留しており、腸管やその他の組織が介在していないことを確認します。従来穿刺部位は、臍と上前腸骨棘を結ぶ線(Monro-Richter線)の外側1/3またはその反対が、腹直筋や下腹壁動静脈を避けるため安全とされてきましたが、エコーで確認すれば他の部位でも穿刺可能です。

胸水穿刺:

エコーで胸水が貯留しており、肺実質が介在していないことを確認します。エコーガイド下での穿刺が望ましいです。穿刺部位は、坐位の場合第5~7肋間背側胸郭中線など、臥位の場合には第4~5肋間中腋窩線などがありますが、超音波で確認すれば他の部位でも穿刺可能です。

3-4. 腹部/胸部に穿刺針を穿刺する際の手順は?

腹水穿刺:

穿刺部位を中心に皮膚消毒後局所麻酔を行います。 穿刺針は、留置針など(16~18G)を用います(血清アルブミン値の低下によって、皮下浮腫を来し腹腔内に到達するのが困難な患者さん、すなわち皮下組織が厚い患者さんに腹水穿刺する場合にはカテーテル長の長い留置針も考慮されます)。腹壁に対して垂直に穿刺針を進め、経腹超音波で穿刺針の先端が腹腔内に入ったことを確認します(エコーガイド下の場合)。腹膜を貫通したら内筒を抜き、腹腔内貯留液の自然流出を待ちます。注射筒を付けて軽く吸引してもよいでしょう。

【工夫】

排液が確認できたらCART専用の腹水貯留バッグに接続しますが、ここではエクステンションチューブを介して三方活栓を間に入れる工夫を紹介します。三方活栓を入れることで、留置した外筒に腸が張り付き排液されなくなった際に、三方活栓から生理食塩液を注入することでそれを解除することが可能です。また、より早く行うために用手的に排液をすることも可能になります。

胸水穿刺:

穿刺部位を中心に皮膚消毒後、局所麻酔を行います。穿刺針は、留置針など(16~18G)を用います。肋骨下縁には血管・神経が走っているため、肋骨上縁を穿刺してください。胸壁に対して垂直に穿刺針を進め、超音波で穿刺針の先端が胸腔内に入ったことを確認します(エコーガイド下の場合)。

3-5. 腹部/胸部に穿刺針を穿刺する際のコツは?

皮下のみでなく、腹膜まで十分に局所麻酔を注入します。穿刺針は腹膜直上まではゆっくり刺入し、腹膜を貫通させるときはスナップを利かせるようにすると穿刺しやすいです。

腹水/胸水貯留の手順やコツは?

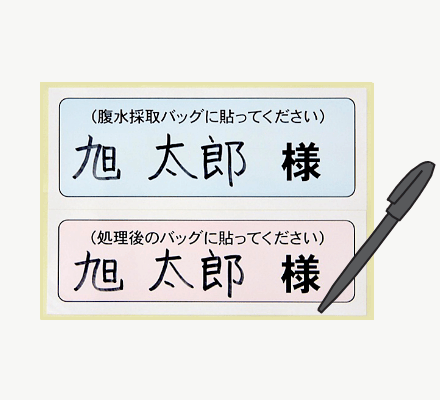

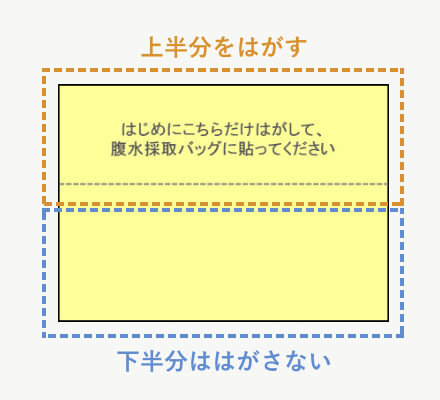

4-1. CARTバッグの取り扱いで気を付けることは?

腹水/胸水共通

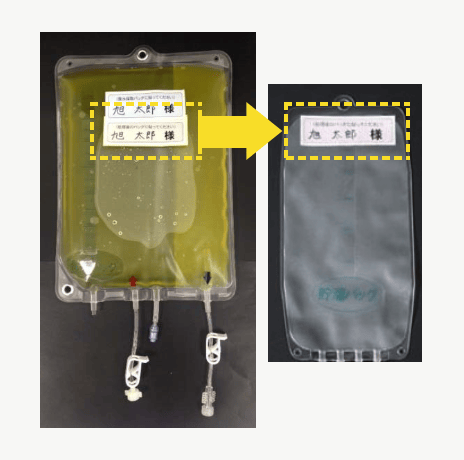

CARTバッグの取り違えに注意してください。

CART専用の腹水貯留バッグ(大)に同梱されている名前シール(水色、ピンク色の両方)に患者さんの名前を記入します。腹水貯留バッグ(大)に貼り付け、腹水(胸水)穿刺を行います。

腹水濾過濃縮再静注工程を行う際に腹水貯留バッグ(大)に貼ってある患者さんの名前が書かれたピンク色のシールをはがして、濾過濃縮後腹水貯留用のバッグ(小)に貼り付けます。患者さんに再静注する際は、患者さんの名前と腹水バッグの名前に間違いがないか確認してください。

4-2. 腹水/胸水の排液速度は?

腹水穿刺:

排液に伴う循環不全を予防するために排液量は1,000〜2,000mL/hを目標に行います。

胸水穿刺:

胸水の急激・大量な排液はショックや再膨張性肺水腫を起こす場合もあるため、1回の穿刺に30分以上かけるのが望ましいです。

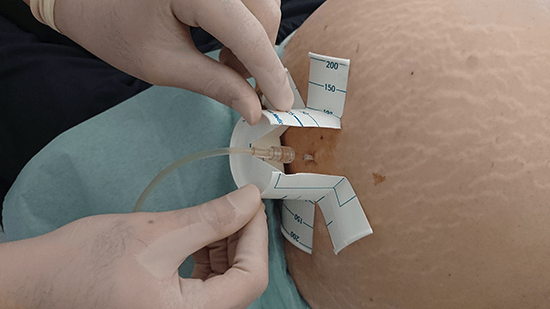

4-3. CART専用バッグへ腹水を貯留する際のコツは?

腹水/胸水共通

【工夫】

穿刺した外筒は、排液中患者さんが体勢を多少変えても抜けたり、折れ曲がったりしないようにしっかり固定する必要があります。一例としては、写真のように紙コップを使って固定します。留置した外筒が見えるように一部切っておくと折れ曲がったりしていないか確認できます。

また、清潔面を考慮し、写真のように留置した外筒を紙コップの中で清潔なガーゼで覆ってさらに固定をすることも可能です。

4-4. 腹水/胸水の排液量の上限は?

腹水穿刺:

排液量に関しての上限はありませんが、患者の姿勢(仰臥位)が保てる時間内としたほうがよいでしょう。通常は2~3時間程度です。

胸水穿刺:

胸水の急激・大量な排液はショックや再膨張性肺水腫を起こす場合もあるため、1回で最高1,500mLぐらいの排液にとどめるほうが望ましいです。

4-5. 腹水/胸水穿刺排液時に起こりうる合併症は?

腹水穿刺:

- 腸管損傷:エコーガイド下で行えば起こる可能性は極めて低いです。損傷した場合は、経時的に腹部所見をとり腹膜刺激症状が明らかであれば手術をしてください。

- 出血:腹壁であれば圧迫止血で十分ですが、腹腔内への出血は有効な方法がなく、必要ならば手術により止血処置を行ってください。

- ショック:急激に大量の排液を行うと、腹圧低下に伴って循環血液の偏在化が起こり、血圧低下を引き起こすことがあります。

胸水穿刺:

- カテーテル挿入時の肋間動静脈損傷による出血に注意してください。

- 気胸・肺や横隔膜の損傷:まれに起こりますが、エコーガイド下で行えば起こる可能性は極めて低いです。いずれも保存的に軽快することが多いですが、程度によっては外科的処置が必要な場合もあります。

- 肺が長期間虚脱した状態から急激に再膨張すると肺水腫が出現することがあり得るため、そのような場合は水封式でゆっくりと再膨張を図ってください。

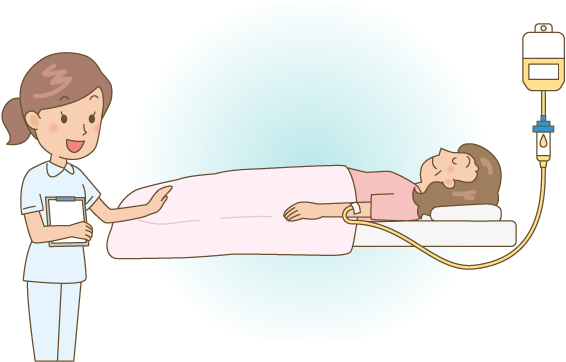

濾過濃縮後腹水を再静注する際の注入速度は?

腹水/胸水共通

濾過濃縮後腹水/胸水の静注速度は100〜150mL/hとします。

CART終了後に注意すべき事項は?

腹水/胸水共通

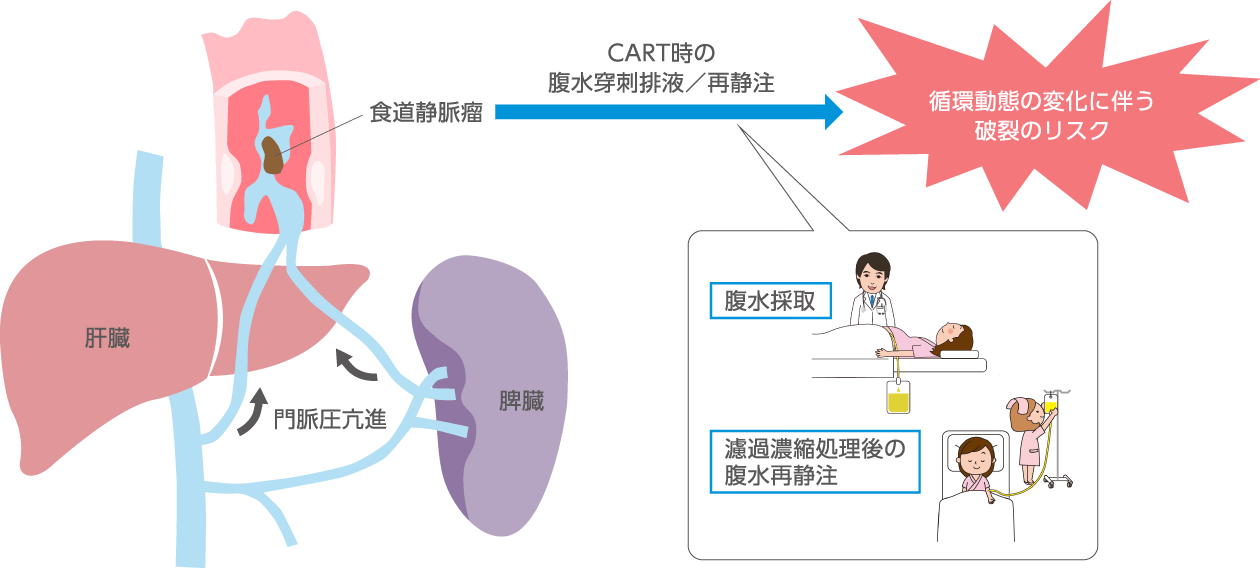

CARTによる最も頻度の高い有害事象として発熱・悪寒が報告されています。重大な有害事象として、食道静脈瘤を合併する患者に本治療を実施し、食道静脈瘤破裂を来したとの報告があります。

有害事象が認められた場合には治療を中止するなど適切に対処してください。

CART実施時に望ましいバイタルサイン測定の頻度は?

穿刺前:血圧、脈拍、呼吸、体温

穿刺後:30分おきに血圧、脈拍、呼吸、体温

再静注前:血圧、脈拍、呼吸、体温

再静注中:血圧、脈拍、呼吸、体温(1h、3h、6h、9h)

再静注後:血圧、脈拍、呼吸、体温(終了時、終了1h後)

胸水再静注の場合は操作終了後、胸部X線撮影を行い、気胸・血胸の有無を確認しましょう。

繰り返しCARTを行う場合は?

CART施行後、2週間あけることで次に行うCARTは保険算定が可能です。また、回数の上限はありません。

監修:順天堂大学医学部附属順天堂医院 産科・婦人科 教授 寺尾 泰久 先生

助教 平山 貴士 先生

AHFは旭化成メディカル株式会社の登録商標です。

CARTの禁忌は?

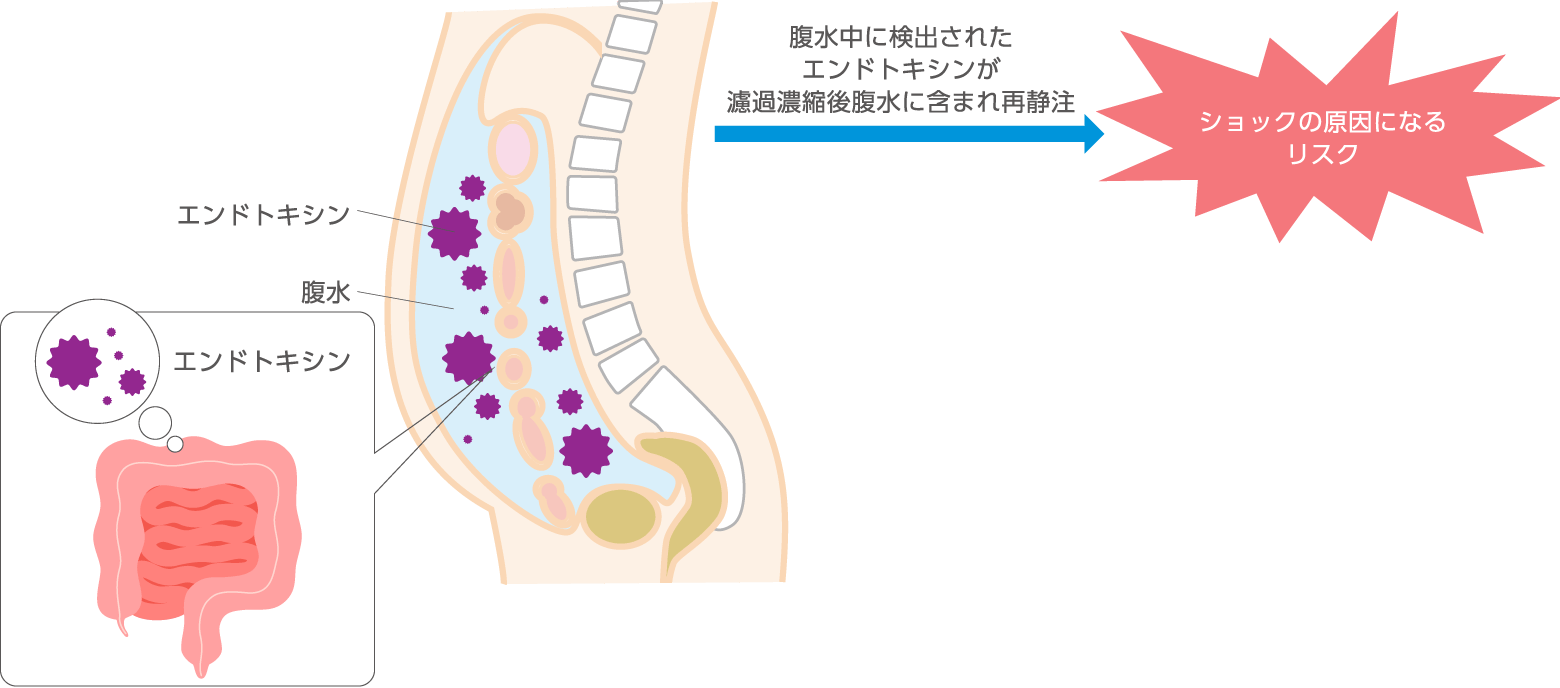

ショック等の重篤な症状が現れる可能性があるため、腹水(又は胸水)中にエンドトキシンが検出された患者には行わないでください。

また、敗血症等の重篤な合併症併発の可能性があるため、骨髄移植後等における免疫不全患者にも使わないでください。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

CART適用に注意が必要な患者とは?

高度な静脈瘤を合併している患者、顕性黄疸を伴う重篤な肝障害患者、肝性脳症を合併している患者、消化管出血が認められる患者、出血傾向のある患者、血性腹水の認められる患者、細菌性腹膜炎(胸膜炎)を併発している患者、卵巣がん患者、アレルギーの既往症や過敏症反応の経験のある患者には、注意が必要になります。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

CART適用に注意が必要?

3-1. 高度な静脈瘤を合併している患者および顕性黄疸を伴う重篤な肝障害患者に対してはなぜCART適用に注意が必要?

肝硬変では、門脈内の血流に対する血管抵抗が増大するなど、様々な要因によって門脈圧亢進症を合併します。門脈圧が高まることによって本来肝臓に流れこむべき大量の血液が食道や胃の血管を迂回することで、細い血管がこぶ状に膨らみ静脈瘤を作ります。高度な静脈瘤を合併している患者では、CART時の腹水の採取および再静注による循環動態の変化に伴い、静脈瘤破裂により大量出血となるおそれがあるため、CART適用には注意が必要です。

また、皮膚や眼球結膜などに黄染を認める顕性黄疸を伴う重篤な肝障害患者においても、門脈圧亢進による静脈瘤破裂のリスクがあるため、同様にCART適用には注意が必要です。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

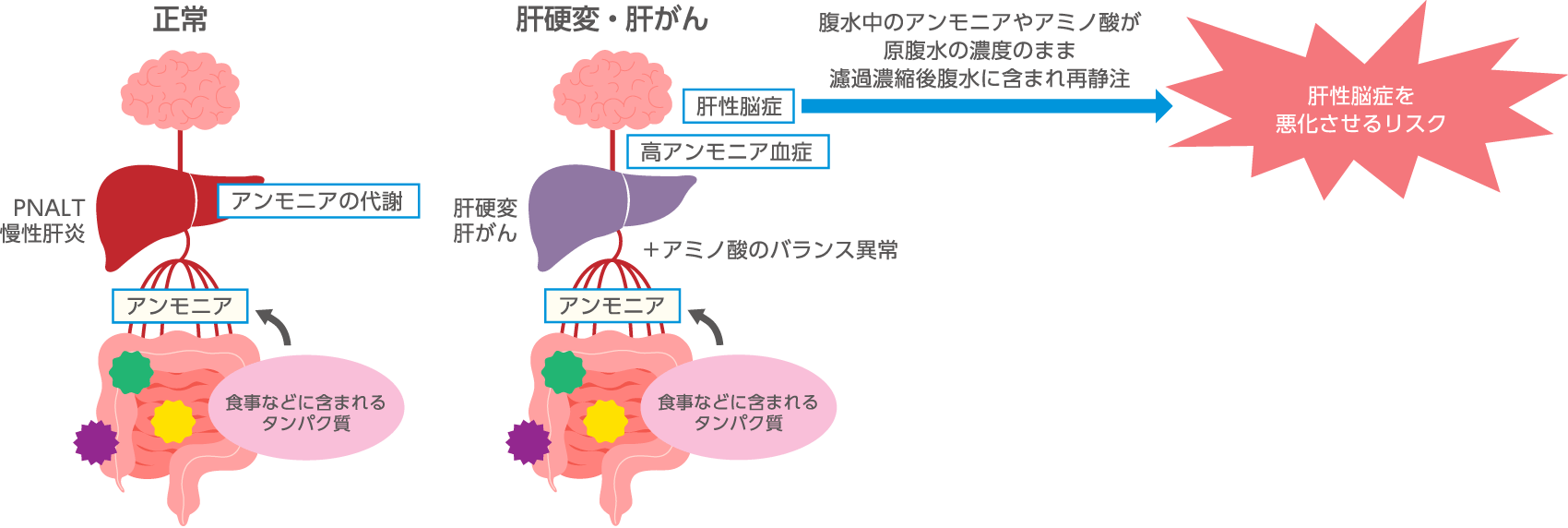

3-2. 肝性脳症を合併している患者に対してはなぜCART適用に注意が必要?

肝性脳症は、本来肝臓で解毒される有害物質が体内に蓄積することが一因とされ、意識障害など中枢性の症状を呈します。アンモニアが原因物質としてあげられますが、アミノ酸のバランス異常も関与しているといわれています。

CARTでは、採取した腹水中のアンモニアやアミノ酸は分子量が小さいため濃縮されず、原腹水の濃度のまま再静注されます。肝性脳症を合併している患者では、血中アンモニア濃度の上昇やアミノ酸不均衡が生じ、肝性脳症を悪化させる可能性があるため、CART適用には注意が必要です。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

3-3. 消化管出血が認められる患者および細菌性腹膜炎(胸膜炎)を併発している患者に対してはなぜCART適用に注意が必要?

消化管出血が認められる患者では、腸内細菌が産生するエンドトキシンが、透過性が亢進した腸の粘膜障害を介して門脈やリンパ節へ流出するため、腹水中にエンドトキシンが検出される可能性があります。

また、細菌性腹膜炎(胸膜炎)を併発している患者も同様に、細菌から放出されるエンドトキシンが血液中または腹水中に流出する可能性があります。

その場合、腹水中のエンドトキシンが濾過濃縮後に再静注されることがあり、ショックの原因になる可能性があるため、注意が必要です。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

3-4. 出血傾向のある患者に対してはなぜCART適用に注意が必要?

CART施行の際、プライミング時のヘパリン加生食または腹水採取時に腹水回収バッグに注入する場合のあるヘパリンは分子量3,000~35,000と報告されています。分子量30,000以上の物質は腹水濃縮膜で濃縮されるため、濃縮されたヘパリンが再静注されることにより出血を伴う可能性があります。

そのため、出血傾向がみられる患者にCARTを施行する場合は、注意が必要になります。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

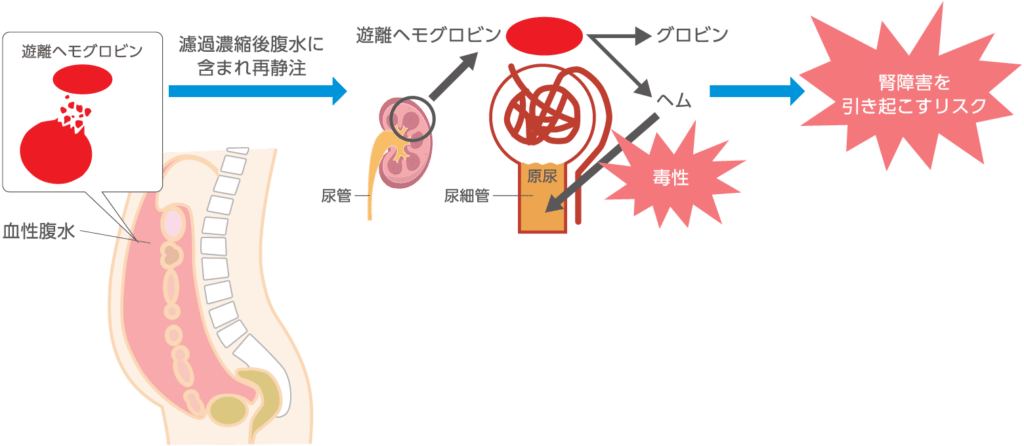

3-5. 血性腹水の認められる患者に対してはなぜCART適用に注意が必要?

血性腹水の認められる患者では、赤血球の溶血の有無を遠心分離などにより確認する必要があります。溶血している場合、腹水中の遊離ヘモグロビンが濾過濃縮後腹水に含まれ再静注されます。再静注された遊離ヘモグロビンは腎臓の糸球体を通過し尿細管上皮細胞に取り込まれてヘムとグロビンに分解されます。このうち、ヘムは尿細管上皮細胞に対して毒性を示し、腎障害を引き起こす可能性があるため、注意が必要になります。

監修:公立大学法人 奈良県立医科大学 消化器内科学講座(消化器・代謝内科)

教授 吉治 仁志 先生

3-6. 卵巣がん患者に対してはなぜCART適用に注意が必要?

卵巣がん患者では他の疾患に比べて発熱頻度が高いことが報告されています。

体温上昇は濾過濃縮腹水再静注終了後から終了1時間後にかけて一過性に起こりますが、NSAIDs・アセトアミノフェンやステロイド薬を投与することで翌日には再静注前の値に戻ります。

監修:順天堂大学医学部附属順天堂医院 産科・婦人科 教授 寺尾 泰久 先生

助教 平山 貴士 先生

抗がん剤を投与予定の患者に対する注意は?

4-1. 抗がん剤を投与する予定の患者に対してCARTを施行することは可能ですか?

可能です。CARTの適応に該当する場合、抗がん剤投与に関わらず施行可能と考えています。

監修:公益財団法人 がん研究会有明病院 消化器化学療法科

部長 山口 研成 先生 副医長 宇田川 翔平 先生

4-2. 抗がん剤の腹水への移行はありますか?

一部の抗がん剤では腹水への移行性が高いことが報告されています。

また、腹水の濾過濃縮工程では、蛋白結合した抗がん剤は濃縮後腹水に回収・濃縮されます。

パクリタキセルでは静脈内投与後72時間後でも腹水中にパクリタキセルが維持されていたという報告があります。

監修:公益財団法人 がん研究会有明病院 消化器化学療法科

部長 山口 研成 先生 副医長 宇田川 翔平 先生

4-3. 抗がん剤を投与する予定の患者に対してCARTを施行するタイミングはいつがよいですか?

抗がん剤の投与を予定している患者へCARTを施行する場合は、腹水に移行した抗がん剤が再投与される懸念があるためにCARTを行ってから抗がん剤の投与を開始しています。

監修:公益財団法人 がん研究会有明病院 消化器化学療法科

部長 山口 研成 先生 副医長 宇田川 翔平 先生

4-4. がん性腹膜炎の患者にも施行できますか?

がん性腹膜炎患者にも施行できます。細菌性腹膜炎を併発している患者の場合は、腹水中にエンドトキシンが検出される可能性があるため、慎重に判断します。エンドトキシン陽性の場合は禁忌となります。

監修:公益財団法人 がん研究会有明病院 消化器化学療法科

部長 山口 研成 先生 副医長 宇田川 翔平 先生

4-5. CART施行と抗がん剤投与を組み合わせた治療で有害事象の発生率はあがりますか?

CART単独で施行した際の有害事象発生率と比較して、CARTと抗がん剤投与を組み合わせた治療で有害事象の頻度が高いという報告はありません。

しかし両者を組み合わせて治療を行う場合は、有害事象の発生には十分に注意をします。

監修:公益財団法人 がん研究会有明病院 消化器化学療法科

部長 山口 研成 先生 副医長 宇田川 翔平 先生

4-6. CARTによる有害事象に対する工夫はどのようにしていますか?

CARTの有害事象として発生する濾過濃縮後腹水再静注後の発熱対策として、再静注開始前にヒドロコルチゾン100mgを点滴静注しています。

詳しくは、最新の腹水ろ過器 AHFーMO・腹水濃縮器 AHFーUF電子添文をご参照ください。